El bibliotecario que custodiaba el archivo regional de Z. tenía una costumbre peculiar: cerraba la sala de lectura cinco minutos antes del horario oficial y recorría cada pasillo repitiendo en voz baja una frase que nadie conseguía recordar del todo. Algo acerca del polvo, o de las manos de los muertos. Los pocos que la escuchaban con atención solían olvidarla apenas traspasaban la puerta. El edificio, antiguo pero sólido, había sido seminario, cárcel y finalmente archivo. Las paredes todavía transpiraban lo que no era ya texto ni memoria, sino un residuo de tiempo acumulado. Era uno de esos lugares donde la luz parece detenerse.

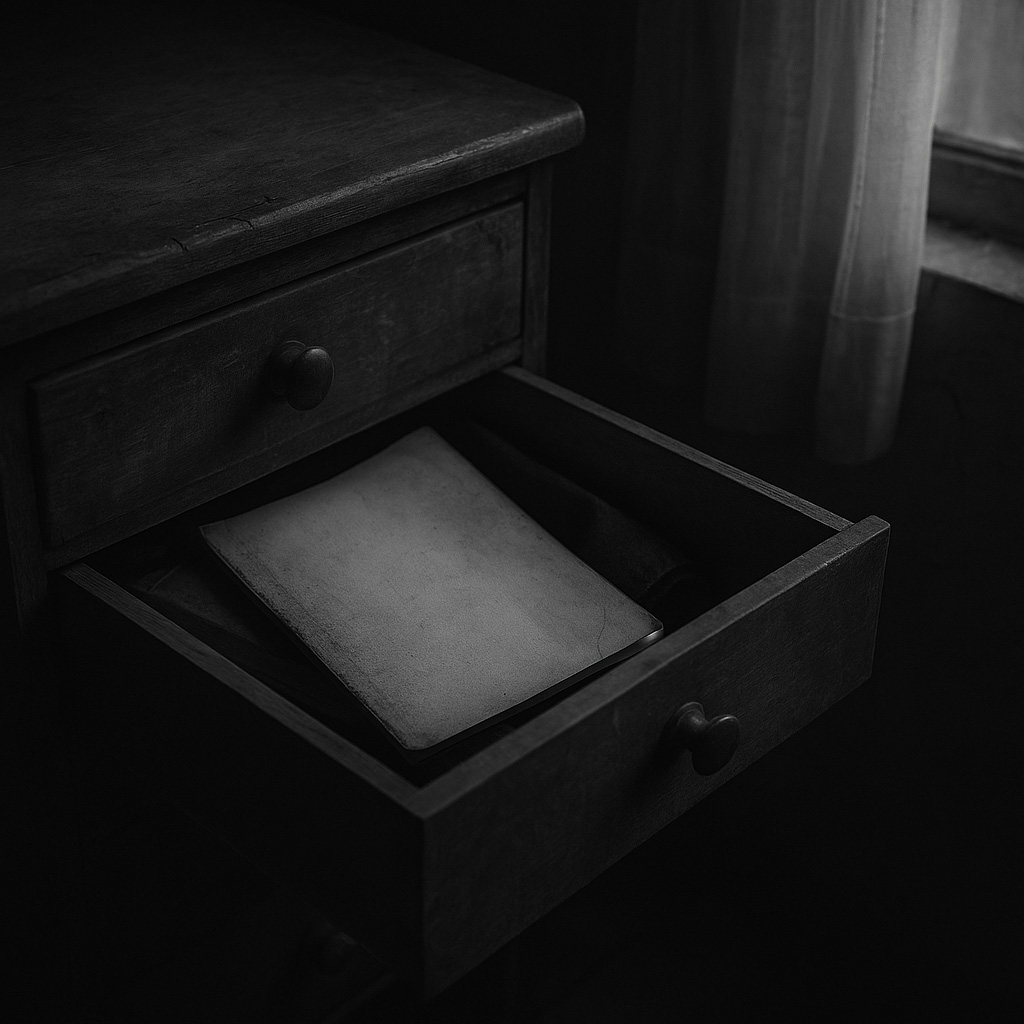

En una sección mal iluminada del fondo —la que reunía documentos no catalogados y donaciones sin clasificar— había una estantería con libros carcomidos, duplicados, otros encuadernados al revés, o sin título alguno. Allí, entre volúmenes huérfanos, estaba el hueco donde sucedía todo. Los empleados nuevos no lo sabían. Solo quienes llevaban años conocían la advertencia: nunca pases mucho tiempo en la estantería 3F del ala norte. Y si alguna vez oyes algo detrás de ella, no te detengas.

Porque lo que se escucha es solo un golpe. Uno. Breve. Sin eco. Como si una sola cosa hubiese caído, o como si un puño invisible hubiese golpeado suavemente la madera desde dentro. No vuelve a repetirse. Ni siquiera si uno se queda en silencio, esperando. Y por eso, precisamente, da tanto miedo.

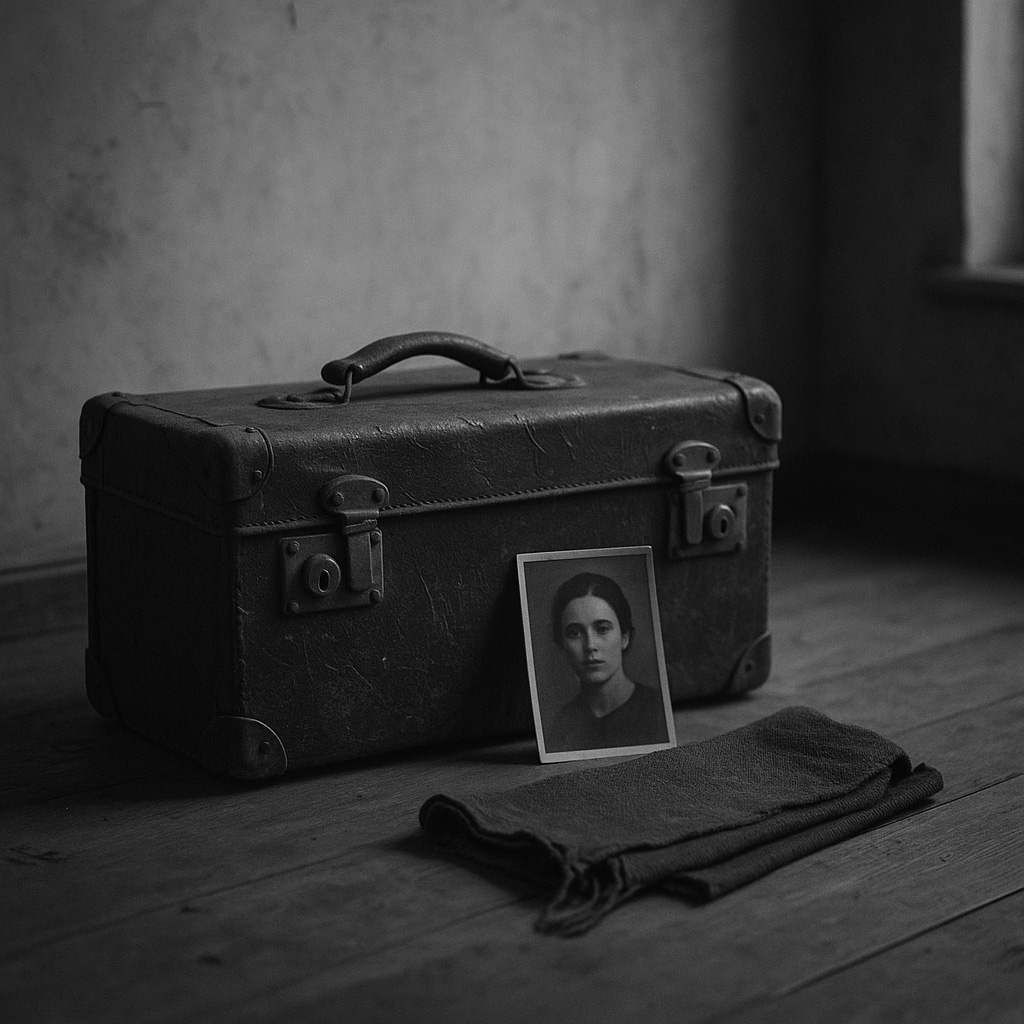

En 1993, una becaria escuchó el golpe mientras retiraba cajas. Su reacción fue detenerse, mirar entre los estantes, esperar. Nunca más regresó. Dijo que había visto “algo” en la rendija, pero no quiso detallar. Otro bibliotecario colocó una cortina negra que cubría ese tramo del estante, a pesar de que nadie lo solicitó oficialmente. Con los años, esa tela comenzó a pudrirse sin razón aparente, como si algo la corroyera desde dentro. Ahora está parcialmente desgarrada, como si alguien hubiese tratado de salir a través de ella.

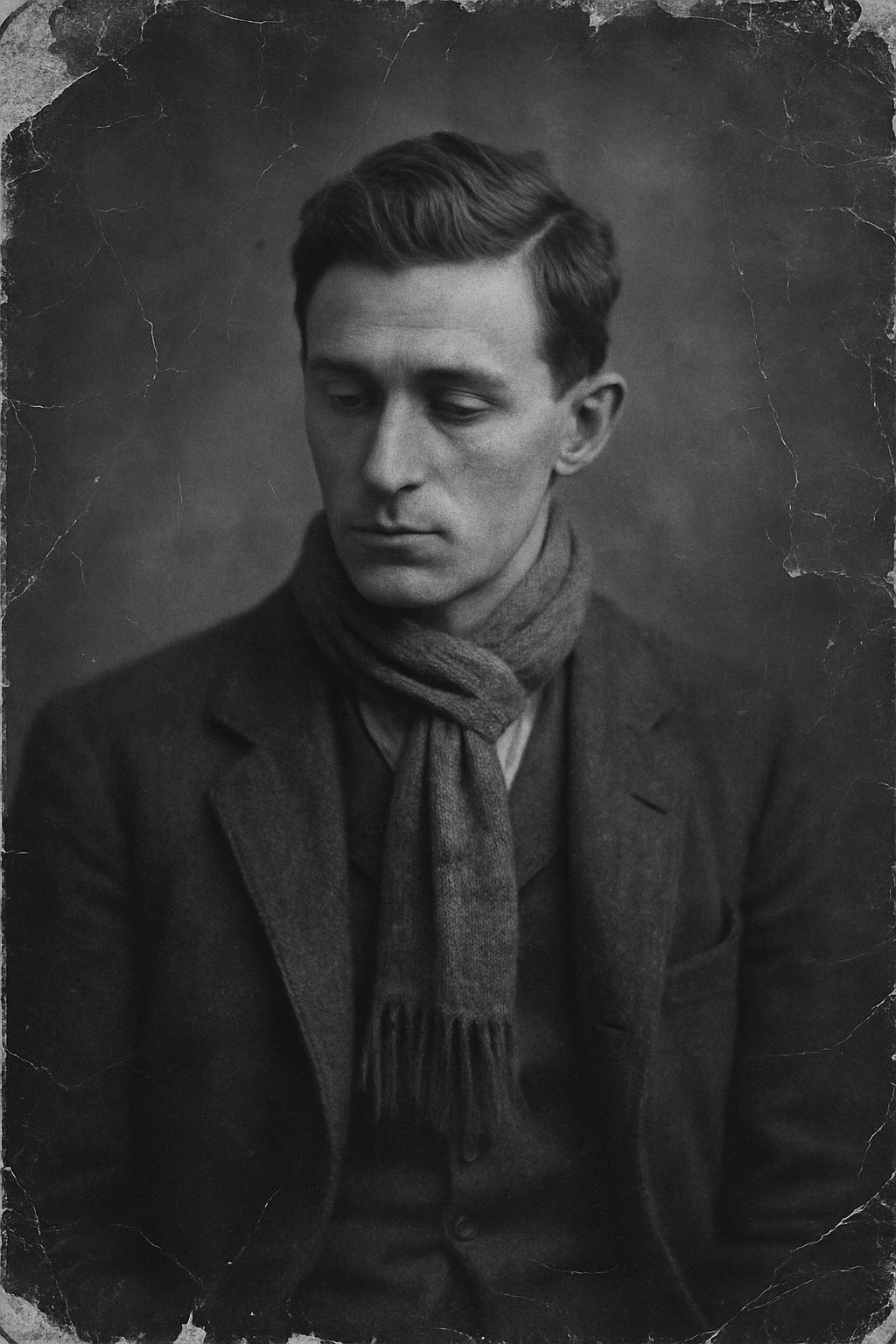

Un investigador relató que sintió una presión detrás de la oreja cuando pasaba por allí. Como un aliento muy frío que no rozaba, pero que sí parecía señalar. No volvió a hablar de ello. Solicitó su baja meses después y envió una carta donde solo decía: “Que nadie intente mover esa estantería”.

Lo inquietante no es el golpe. Es su decisión de ser único. Como si su propósito fuese ese: sonar una vez, cuando alguien concreto —tú, por ejemplo— esté pasando. Nunca antes. Nunca después. Un instante elegido con precisión quirúrgica.

Algunos teóricos del archivo han especulado con la idea de que no es un golpe físico, sino un recuerdo comprimido, materializado por la cercanía de ciertos documentos. Como si el acto de leer ciertos libros, o tan solo estar cerca de ellos, activara una resonancia olvidada. Una muerte que quiso ser contada pero fue censurada. Una historia arrancada de los márgenes.

Los sistemas de ventilación han sido revisados. Las cámaras de seguridad no apuntan hacia allí, por una combinación de ceguera técnica y omisión voluntaria. En los informes internos no consta la estantería 3F.

Y sin embargo, sigue ahí.

El bibliotecario actual, que ya no repite frases pero sí tararea una melodía de notas descendentes, asegura que a veces los libros de esa estantería parecen cambiar de lugar. Que uno en particular —un tomo sin cubierta, con páginas arrancadas y una sola palabra manuscrita al final: detente— aparece y desaparece de la sección como si se arrastrara entre los títulos mal encuadernados.

Hay quienes juran haber escuchado también pasos, pero eso se desestima fácilmente: en los archivos siempre cruje algo. Es parte de su respiración.

Lo que nadie puede explicar es por qué solo una persona cada cierto tiempo oye el golpe. Nunca dos al mismo tiempo. Ni en el mismo día. Como si ese gesto mínimo e inofensivo, ese sonido seco, íntimo y contenido, fuese dirigido.

Y tú, lector, si algún día acudes al archivo regional de Z., recuerda no buscar la estantería 3F. O hazlo, si así lo deseas. Pero no esperes el golpe. No lo llames. Porque no ocurre cuando uno quiere.

Solo cuando alguien más decide que es tu turno.